成田JR駅前に建つ表参道を示す塔 交差点を左に曲がると表参道

平成17年度都市景観大賞「美しいまちなみ優秀賞」を受賞している

駅前より10程、下る坂道の遠方に寺の三重の塔が 小雨に煙っている

JR及び京成電鉄の成田駅から成田山新勝寺にかけての旧市街地は、地元では町中(まちなか)と呼ばれている。 週末や祝日は、成田山新勝寺の参拝客で賑わっている。

最も大きい参道が表参道であり、京成、JR成田駅から成田山新勝寺までの約1kmの道の両脇に成田名物の羊羹、 地酒、鉄砲漬、川魚の佃煮、鰻屋、土産物屋や、登録有形文化財に登録されている大野屋旅館など約150店舗程の店が並ぶ。

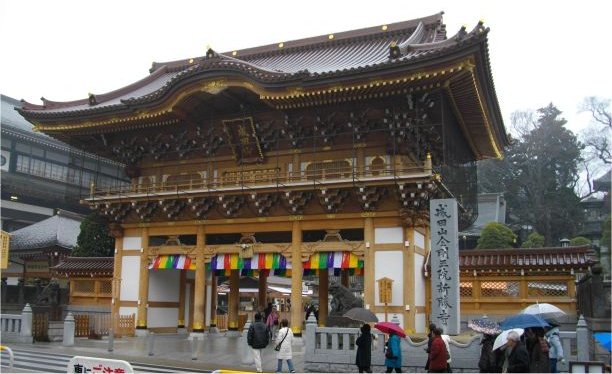

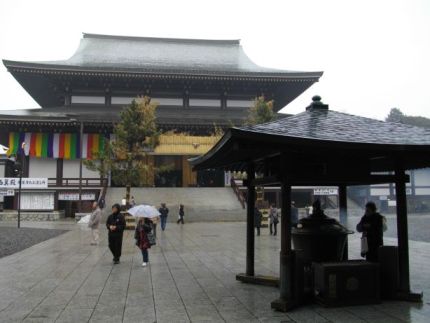

真言宗智山派の大本山である。本尊は不動明王。家内安全、交通安全などを祈る護摩祈祷のために訪れる人が多い

昭和43年(1968)建立。 弘法大師によって敬刻開眼された不動明王を御本尊として成田山で最も重要な御護摩祈祷を行う道場

塔内には五智如来を奉安し、周囲に「十六羅漢(らかん)」の彫刻がめぐらされている また、雲水紋の彫刻をほどこした各層の垂木(たるき)は一枚板でつくられた珍しいものです。

左、一切経堂は享保7年(1722)建立。成田市指定文化財。文化6年(1809)に再建。 その後4回に亘り修復を重ねられた。堂内には、中央に「一切経」約五千巻が納められた輪蔵(回転式の経蔵)が設けられ、 賓頭廬尊者と輪蔵を創案した傅大士がお祀りされる。正面の扁額は白河楽翁(松平定信公)の筆によるもの。

わが国仏教興隆の祖として崇められる太子の「和を以て貴しとなす」の理念にもとづき、世界平和を願って建てらた。 聖徳太子が法隆寺を建立したことで多くの優れた建築職人が生まれたため、現在でも建築業界では「和装建築の祖」と信仰されている。 毎年、4月には、聖徳太子に感謝の誠をささげる報恩大法会が奉修され、当山雅楽部による雅楽の演奏、舞楽の奉納、特別札の授与が行われる。

左、額堂は文久元年(1861)建立 信徒から奉納された額や絵馬を懸ける建物で、近世における庶民信仰を表わす代表建築の一つです。屋根は入母屋造り瓦ぶきです

旧本堂。本尊として真言密教の教主である大日如来が奉安されています。堂の高さは約15m。 周囲には朱漆が塗られ、屋根は入母屋造り瓦ぶきで江戸時代中期における貴重な建物

清滝権現堂は、光明堂右方に位置する成田山の鎮守で、地主妙見と清瀧権現をお祀りしている。 毎年1月・5月・9月のそれぞれ8日に、大般若会が行われ、人法繁昌・国家豊楽・災難消除を祈願し、僧侶によって「大般若経」600巻を転読が行われる。

二重基壇(きだん)、内部五層、層高58.10 m、という巨大な仏塔(ぶっとう)であり、 さらに、その第二層の明王殿に奉安されました御本尊不動明王は、総高6 mにも及ぶ大きな尊像であります。 第五層の金剛殿(こんごうでん)には、大日(だいにち)如来、阿しゅく(あしゅく)如来、宝生(ほうしょう)如来、阿弥陀(あみだ)如来、 不空成就(ふくうじょうじゅ)如来の五智(ごち)如来が奉安されております

前本堂。釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩、千手観世音菩薩、弥勒(みろく)菩薩が奉安されております。 堂の周囲には五百羅漢(らかん)や二十四孝の彫刻がはめこまれ、江戸時代後期の特色をいかんなく発揮したお堂です。 開運厄除け御祓い祈祷所。

昭和3 年(1928)完成。平成10年(1998)に大改修。 165,000㎡に及ぶ自然の景観に富んだ広大な公園で園内には雄飛の滝、文殊・龍樹・龍智の池、茶室「赤松庵」、 平和大塔、書道美術館、霊光館(歴史博物館)があります。 春の梅460本(白梅410、紅梅50)、桜350本(しだれ桜6)、つつじ300本、夏の百日紅、秋の紅葉、クヌギ、コナラ、イチョウ等約250本が有名です。

阿弥陀堂は安政7年に再建されたもで、堂内には本尊阿弥陀如来と十王が奉安されている。 故に古くからこの地は「十王畑」と呼ばれており、昭和の頃までは、このお堂で毎月1回「百万遍」と呼ばれる念仏行事が行われていた。