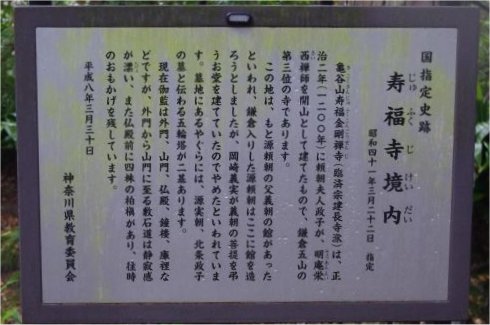

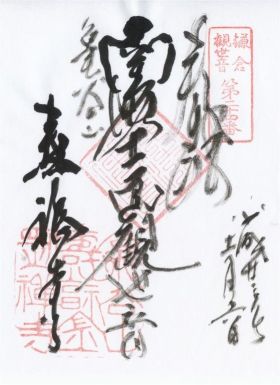

山号を亀谷山(きこくさん)と称し、寺号は詳しくは金剛寿福禅寺という

四季を通じ参道が美しいとのこと

総門から中門までの参道と裏山の墓地は公開されているが、中門から内側の境内は一般公開されていない

境内には総門、中門、仏殿、庫裏(くり)、鐘楼などが建つ

頼朝の父義朝の屋敷がかつてあり、頼朝は当初ここに幕府を構えようとした。宝治3年(1249)、 正嘉2 年(1258)の2度焼失するが幕府の保護のもと復興。 円爾弁円、蘭渓道隆などの名僧が多く入寺し、禅宗文化発展の根拠 ともなった。 国重文として木造地蔵菩薩立像、「喫茶養生記」古写本、県重文栄西坐像などを保存。

境内裏手の墓地には、陸奥宗光、高浜虚子、大佛次郎などの墓があり、 さらにその奥のやぐら(鎌倉地方特有の横穴式墓所)には、北条政子と源実朝の墓と伝わる五輪塔がある

、木立ちに囲まれたふたつのやぐらがある。いずれも中には石造五輪塔があり、小さい方が北条政子の墓。 もう一方唐草文様に穿たれたやぐらは、政子の二男で甥公暁に暗殺された悲劇の将軍源実朝の墓と伝えられる。墓は南北朝頃のもので寿福寺の復興もこの頃と考えられる