金生遺跡は、北杜市大泉町谷戸寺金生に在る遺跡

国指定の史跡 中央道長坂ICより10分

縄文時代の集落跡や祭祀施設と、中世の城館跡や集落跡が複合した遺跡

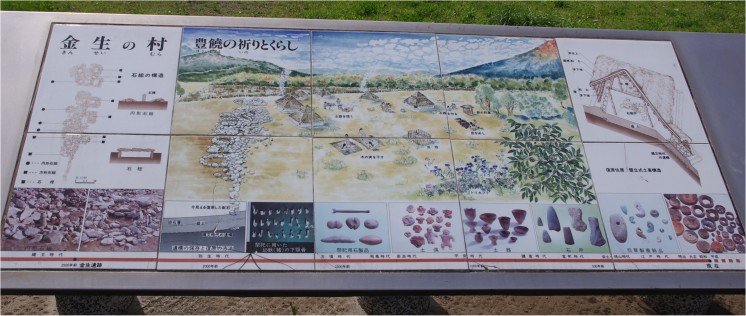

金生遺跡は、八ヶ岳南山麓の標高770〜780mの高原に築かれた配石遺構

発掘・調査後、厳しい気象条件を考えて埋戻し、中心部の1号遺構(東西80m、南北15m)の上に配石を再構築し史跡公園として公開されている

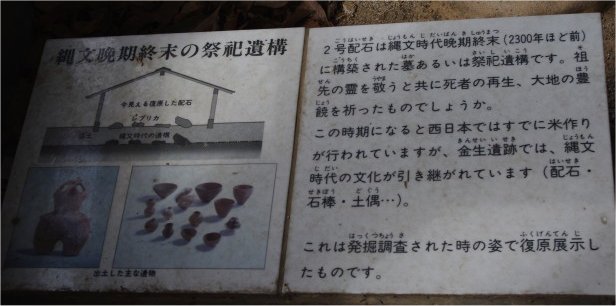

縄文住居(三棟)も復元されている。金生遺跡は、元々は墓域で、石棺墓の上にさらに敷石して祭壇状にしたものの連続であると考えられている。 配石遺構は河原石が用いられていて、八ヶ岳南麓にはない重さ1トンを越す花崗岩が2ケ使われている。 5km離れた釜無川より運んだと思われている。 金生遺跡の周辺には、配石遺構をもつ縄文後〜晩期の遺跡(長坂上條、夫婦石、姥神、石堂B、青木、川俣の各遺跡)が密集している。 晩期には集落が減少し、金生は最後まで残った集落らしい。

国指定の史跡として高い価値をもつこの遺跡は、縄文時代の後期から晩期にかけて祭祀を行った場所とされています。 この遺跡からかいま見られる縄文人の生活は、清らかな水と、木々の豊かな実り、多くの動物と人との共栄など自然の宝庫であったこと思われる。 また八ヶ岳山麓には存在しない花崗岩などの出土から、遠方との交流もあったと考えられている。 膨大な数の石が集められた配石遺構の祭壇や土偶などから、自然を糧とし、また源として愛してきた縄文人の純粋な心を知ることができる。

縄文時代の精神文化がうかがえる貴重な遺跡として、発掘調査の行われた翌1983年(昭和58年)に国の史跡に指定された。 付近は住居が復元され、公園として整備された。 出土遺物は甲府市(旧東八代郡中道町)の山梨県埋蔵文化センターや山梨県立考古博物館などが所蔵している。