古来、信仰の対象となった島で、神の棲む島とも言われる。

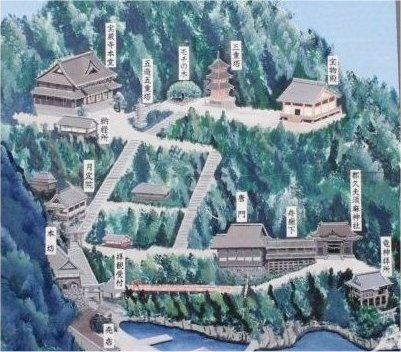

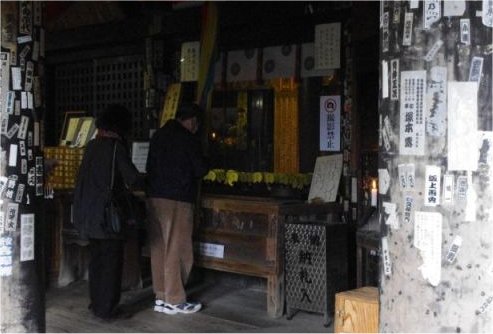

南部には都久夫須麻神社(竹生島神社)、宝厳寺(西国三十三箇所三十番)がある。

竹生島神社は、明治の神仏分離令に際して弁才天社から改称した。

竹生島は神仏一体の聖地であったことから、分離の際には少なからず混乱があったようである。

ちなみに、竹生島弁才天は相模の江島神社、安芸の厳島神社と並んで日本三大弁天のひとつに数えられる。

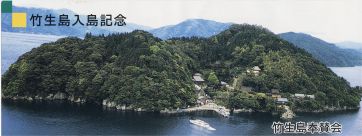

琵琶湖の北部に浮かぶ島。琵琶湖国定公園特別保護地区、国の名勝および史跡に指定されている

滋賀県長浜市早崎町に属し、全島が針葉樹で覆われており、琵琶湖八景(深緑)のひとつにも数えられる。

島の周辺は深く、西側付近は琵琶湖最深部 (104.1m) である。

琵琶湖の北部に浮かぶ島。琵琶湖国定公園特別保護地区、国の名勝および史跡に指定されている

滋賀県長浜市早崎町に属し、全島が針葉樹で覆われており、琵琶湖八景(深緑)のひとつにも数えられる。

島の周辺は深く、西側付近は琵琶湖最深部 (104.1m) である。

船着き場よりの景観 坂道の奥に宝厳寺への石段が望める

船着き場よりの景観 坂道の奥に宝厳寺への石段が望める

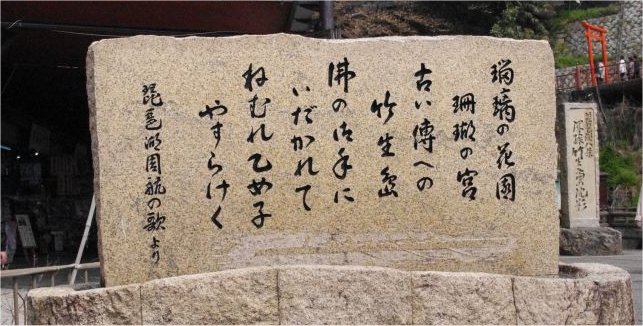

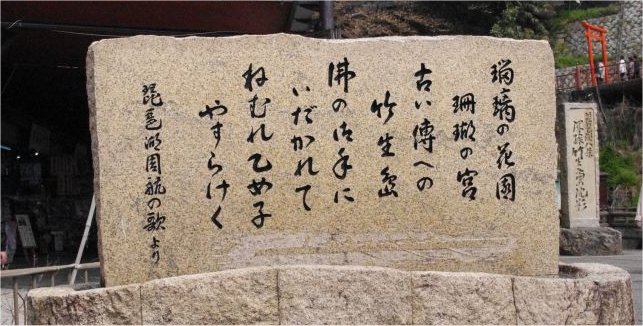

琵琶湖周航の歌の碑

琵琶湖周航の歌の碑

琵琶湖の北部に浮かぶ島。琵琶湖国定公園特別保護地区、国の名勝および史跡に指定されている

滋賀県長浜市早崎町に属し、全島が針葉樹で覆われており、琵琶湖八景(深緑)のひとつにも数えられる。

島の周辺は深く、西側付近は琵琶湖最深部 (104.1m) である。

琵琶湖の北部に浮かぶ島。琵琶湖国定公園特別保護地区、国の名勝および史跡に指定されている

滋賀県長浜市早崎町に属し、全島が針葉樹で覆われており、琵琶湖八景(深緑)のひとつにも数えられる。

島の周辺は深く、西側付近は琵琶湖最深部 (104.1m) である。

船着き場よりの景観 坂道の奥に宝厳寺への石段が望める

船着き場よりの景観 坂道の奥に宝厳寺への石段が望める

琵琶湖周航の歌の碑

琵琶湖周航の歌の碑