明日香の里と彼岸花

自宅→上信越道→長野道→中央道→東海環状→伊勢湾岸→東名阪→名阪国道→奈良

自宅を出て6時間バスの車窓からの風景を楽しみながら

名古屋港に架かる斜張橋 道中の名古屋市伊勢湾岸自動車道にて

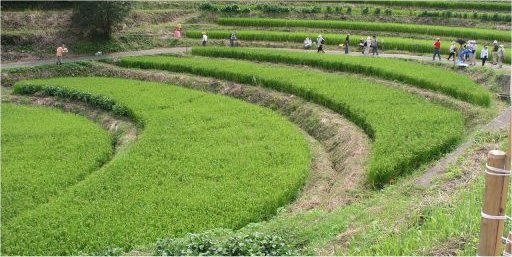

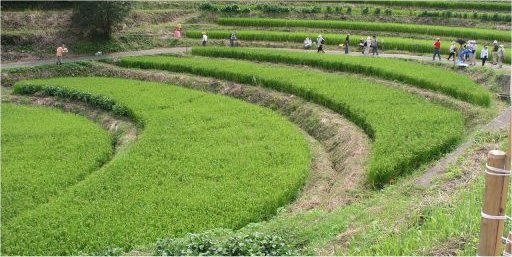

明日香村の棚田と彼岸花(稲渕棚田)

名古屋港に架かる斜張橋 道中の名古屋市伊勢湾岸自動車道にて

明日香村の棚田と彼岸花(稲渕棚田)

都会(阪神方面の皆さんが)皆さんが美しい緑と田圃に歓声を上げている

棚田の畦に咲く彼岸花 後方には水アオイが

水アオイ

案山子コンテスト

数々の力作案山子が

思わず吹き出したしまいそうな物も・・・

手の込んだ力作も・・・

石 舞 台

石舞台古墳(いしぶたいこふん)は、奈良県明日香村にある古墳時代後期の古墳。

昭和27年(1952年)3月27日、国特別史跡に指定される

古くから、巨石で作られた玄室が露出しており、その玄室の形状から石舞台の名前がついていた。

玄室は、長さ約7.7m、幅約3.5m、高さ約4.7m、羨道は長さ約11m、幅2.5m。石室内部に排水施設がある。約30の石が積まれ、

その総重量は2,300tに達すると推定される

盛土の上部が剥がされているため、その形状は、2段積の方墳とも上円下方墳とも下方八角墳とも推測される

一辺51mの方形基壇の周囲に貼石された空濠をめぐらし、さらに外提(南北約83m、東西81m)をめぐらした壮大な方形墳である

外提の北西隅の外には刳坂(くりぬき)

石棺を納めた横穴式石室があり、陪塚(ばいちょう)と推測されるている

1933年(昭和8)と1935年(昭和10)に京都帝国大学(当時)の浜田耕作らが中心となり、発掘調査を行う

しかし、すでにほとんどの埋葬品が盗掘にあった後であり、石棺の欠片等が発見されるに留まった

『日本書紀』の推古天皇三十四年(626年)五月の条に「大臣薨せぬ。仍りて桃原墓に葬る。」とある。

大臣は、馬子のこと。 石舞台古墳は、蘇我馬子の墓であったというのが、有力な説として挙がっている。

盛土が剥がされ、墓が暴かれたのは、蘇我氏に対する怒りという説もある。

キトラ古墳

墳丘は小高い阿部山の南斜面に位置している。名前は、「北浦」が「きとら」となまったものといわれている

円墳という古墳の形体や四方に四神が描かれた壁画が残されているという類似点から、高松塚古墳とは兄弟と呼称されることもある

塚は保護のためすべて覆われ、その上に建物が出来ている

1983年11月7日、石室内の彩色壁画に玄武が発見され、世間や学会から注目を集めた

国指定史跡に指定され、同年11月24日には特別史跡に指定された

建物前のフェンスに架けられた塚の紹介文と写真

天井には星座や赤道など本格的な天文図が描かれ、太陽や月も描かれている。

中国や朝鮮などに残っている最古の天文地図は11世紀や12世紀のものであるから、

現存する天文図のなかでは世界最古ではないかと注目をされている

発掘当初の塚の様子 建物は全体を覆うように建てられている

上段が直径9.4m、高さ2.4m、テラス状の下段が直径13.8m、高さ90cmの二段築成作りの円墳である

高松塚古墳発掘調査が行われた際に鮮やかに彩色された壁画が発見されたことで知られる。

古墳は1972年6月17日、特別史跡に、また極彩色壁画は、国宝に指定されている。

石室は、平面の内寸は103.5cm×265.5cmで、高さが113.4cmある。

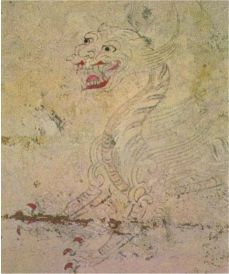

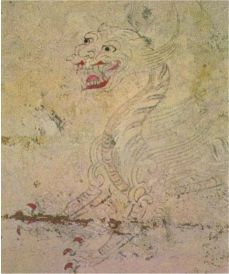

壁画は、北壁の中央には玄武が、南壁に朱雀のはずだが鎌倉時代の盗掘にあい上の方に大きな穴が開けられている。

東壁の中央に青龍が、その上の方に太陽、そして、左側に女子群像が、右側には男子群像が描かれている。また西壁の中央に白虎が、

その上の方に月が、そして、右側に女子群像が、左側には男子群像が描かれている。

工事中(テントの中)近くにも寄れず、残念・・・

白虎の図(資料より)

高松塚壁画館 遺跡の周りの「ススキ」の根本に咲く「南蛮キセル」

南蛮煙管(なんばんきせる)は珍しい花で一年生の寄生植物である、万葉集には、たった1首にだけの登場する

橘 寺

聖徳太子生誕の地とも、太子建立の7カ寺の一つともいわれ、創建年代は明らかでないが、

文献には680年(天武9)に初めて見られる。8世紀には66もの堂塔があったが、現在の本堂、太子堂などは江戸期の再建。

寺前の街道より見る橘寺全景

発掘調査の結果、当初の建物は、四天王寺式伽藍配置の壮大なものだった

街道入り口に建つ石柱

本堂(工事中) 本陣

元治元年(1864年)に再建された建物で、本尊として聖徳太子坐像が安置されている

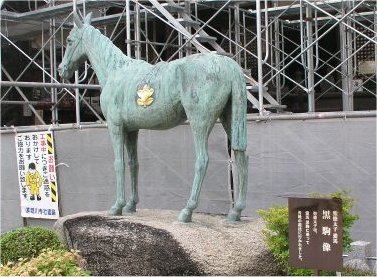

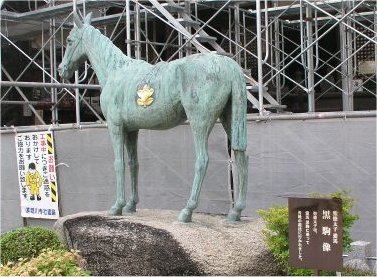

黒駒(太子の愛馬) 二面石(飛鳥時代の石像物)

左右に善相と悪相が彫られており,人の心の二面性を表現しているという。

背中合わせの二つの顔はそれぞれに人の心の善悪を象徴しているそうで、左が善の顔、右が悪の顔

護摩堂(不動明王)

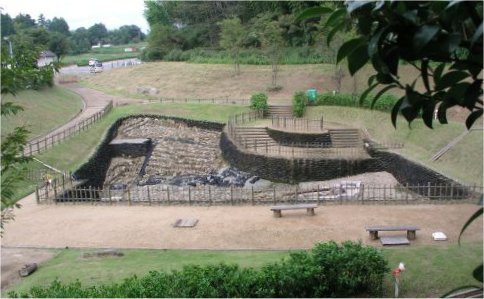

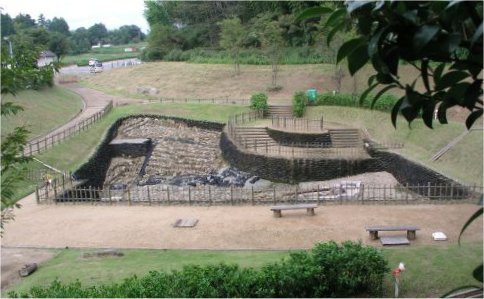

川原寺跡

橘寺の北、県道をはさんで復元された礎石が点々と並ぶ

天智天皇が、母の斉明天皇の菩提をとむらうため飛鳥川原宮(あすかのかはらのみや)跡に建てられた川原寺の跡

発掘調査によって、一塔二金堂に三面僧房をめぐらした荘麗な伽藍だったようで、調査後はすべて埋め戻され、

今はその上に創建時の伽藍配置がわかるよう整然と礎石が並べられ史跡公園として整備されている

亀形石像物

亀型石像物は、全長約2.4メートル、幅約2メートルの大きさの亀の形をした器のようになっていて、

上の水槽に溜まった水が、亀の頭の部分から甲羅へと流れ、水路を伝う仕組みになっている

誰が何のためにつくったのかはミステリーですが、造ったのは、飛鳥苑池遺構などを営んだ斉明天皇

(皇極天皇と同一人物)だろうと言われています

パネル写真より

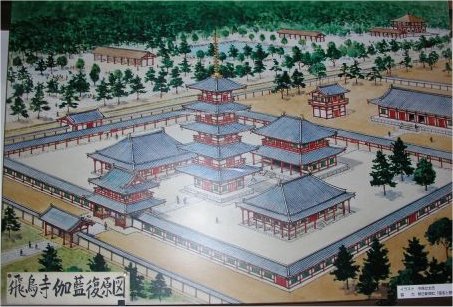

飛 鳥 寺

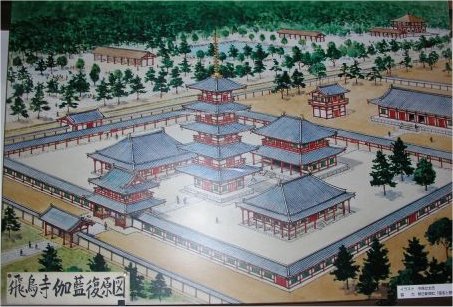

現在の飛鳥寺の前身である法興寺は、蘇我氏の氏寺として6世紀末から7世紀初頭にかけて造営

日本最古の私寺である(日本最古の官寺は大阪の四天王寺)

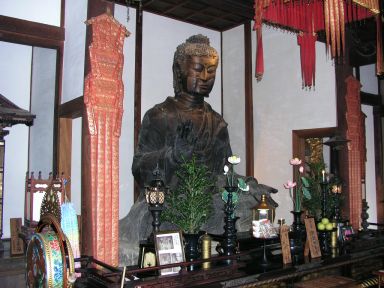

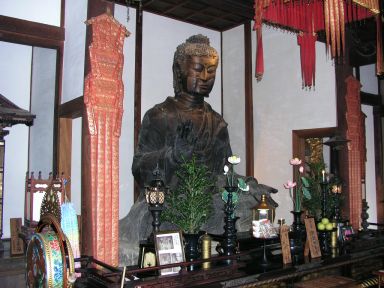

本堂

飛鳥大仏(釈迦如来像)は現存する仏像では日本最古のもの

銅造釈迦如来坐像(重文)−飛鳥寺(安居院)の本尊。飛鳥大仏の通称で知られ、鞍作鳥の作とされる。

当初は法隆寺釈迦三尊像と同様の三尊形式だったはずだが、両脇侍像は失われ、

釈迦像も鎌倉時代・建久7年(1196年)の火災で甚大な損害を受けており、

、当初の部分は顔の上半分と右手の指の一部に残るのみだという。

596年(推古4年)に蘇我馬子によって建てられた本格的伽藍配置の日本最初の大寺院

古くから、巨石で作られた玄室が露出しており、その玄室の形状から石舞台の名前がついていた。

玄室は、長さ約7.7m、幅約3.5m、高さ約4.7m、羨道は長さ約11m、幅2.5m。石室内部に排水施設がある。約30の石が積まれ、

その総重量は2,300tに達すると推定される

古くから、巨石で作られた玄室が露出しており、その玄室の形状から石舞台の名前がついていた。

玄室は、長さ約7.7m、幅約3.5m、高さ約4.7m、羨道は長さ約11m、幅2.5m。石室内部に排水施設がある。約30の石が積まれ、

その総重量は2,300tに達すると推定される

護摩堂(不動明王)

護摩堂(不動明王)

596年(推古4年)に蘇我馬子によって建てられた本格的伽藍配置の日本最初の大寺院

596年(推古4年)に蘇我馬子によって建てられた本格的伽藍配置の日本最初の大寺院