南都七大寺のひとつに数えられる

1998年(平成10年)に古都奈良の文化財の一部として、ユネスコより世界遺産に登録される

天武天皇により発願(680)、持統天皇によって本尊開眼(697)、更に文武天皇の代に至り、飛鳥の地において完成

その後、平城遷都(710)に伴い現在地に移された(718)

中門

二天王像

東塔 西塔

薬師寺は、奈良県奈良市西ノ京町に所在する寺院であり、興福寺とともに法相宗の大本山

薬師寺東塔は一見六重に見えますが、実は三重の塔です。これは各層に裳階[もこし]と言われる小さい屋根があるためで、 この大小の屋根の重なりが律動的な美しさをかもし出し「凍れる音楽」という愛称で親しまれています 西塔は昭和56年(1981)に復興。東塔と比較すると、鮮やかな色に目を奪われ、奈良を表わす色使いでもあると言えます

金堂は享禄元年(1528)この地域の豪族の戦火に巻きこまれ、西塔などと共に焼け落ちてしまいました。 豊臣家滅亡などの事情で400年近く仮堂のままの状態でした。金堂の再建は歴代の薬師寺住職にとって悲願中の悲願でした。 昭和42年(1967)高田好胤師が晋山し、百万巻写経勧進による金堂再建を提唱、全国に写経勧進に歩かれ、 その結果昭和46年(1971)金堂の起工式を行い、そして昭和51年(1976)4月に白鳳時代様式の本格的な金堂として復興しました。

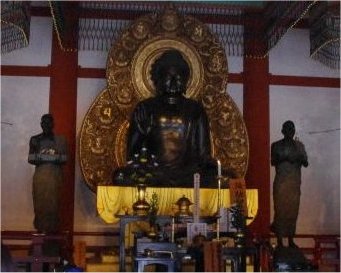

薬師如来のまたの名を医王如来ともいい、医薬兼備の仏様です。人間にとって死という一番恐ろしいものを招くのが病気です。 体が動かなくなるのも病気なら、身の不幸、心の病も病気です。欲が深くて、不正直で、疑い深くて、腹が立ち、不平不満の愚痴ばかり、これ皆病気です。 応病与薬[おうびょうよやく]の法薬で、苦を抜き楽を与えて下さる抜苦与楽[ばっくよらく]の仏様。 だから人々に仰がれ、親しまれ、頼られている。

昭和51年に金堂、同56年に西塔が落慶し、以後中門・回廊の再建工事と平行して大講堂の復元設計に着手。 大講堂が金堂より大きいのは古代伽藍の通則で、これは南都仏教が教学を重んじ講堂に大勢の学僧が参集して経典を講讃したためです。 特に薬師寺では平安時代に入ると南京三会[なんきょうさんえ]の一つ最勝会[さいしょうえ]の道場となって、勅使を迎えた法会が毎年盛大に営まれました。 最勝会では持統天皇が持統6年(692)に天武天皇の菩提を弔うために奉安した高さ3丈(8,9m)、広さ2丈1尺8寸(6,5m)の阿弥陀浄土を写した大繍仏像が正面に祀られました。 金堂の本尊薬師如来像が持統天皇の病気平癒の願いを込め天武天皇が発願されたのはよく知られるところで、 いわば薬師寺白鳳伽藍は、天武・持統二代の天皇の夫婦愛が、それぞれ金堂と大講堂にこめられているのです。

東院堂は、養老年間(717〜724)に吉備内親王[きびないしんのう]が元明天皇[げんめいてんのう]の冥福を祈り、建立 高い基檀の上に建つのは、水害・湿気を避けるためであり、鎌倉時代後期の和様仏堂の好例

玄奘三蔵(600または602〜664)は、『西遊記』で有名な中国唐時代の歴史上の僧侶 薬師寺と興福寺が法相宗の大本山で、玄奘三蔵は法相宗の始祖に当たる 昭和17年(1942)に南京に駐屯していた日本軍が土中から玄奘三蔵のご頂骨を発見しました。 その一部が昭和19年(1944)に全日本仏教会にも分骨されましたが、戦時中でもあり、埼玉県岩槻市の慈恩寺に奉安され、 その後ご頂骨を祀る石塔が建てられ、昭和56年(1981)にご分骨を拝受し、平成3年(1991)玄奘三蔵院伽藍を建立