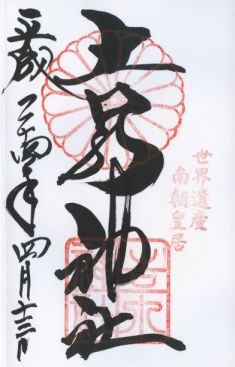

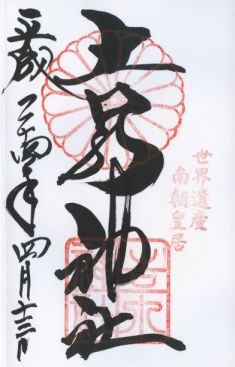

吉水神社拝殿 世界遺産に登録

街道より坂道を下る 早朝のため開門されず、中千本、上千本を回ったあと帰りに再度参拝

前庭は吉野桜の展望台

吉野の桜百景

源義経が弁慶らと身を隠したこと、後醍醐天皇の行宮であったこと、豊臣秀吉が花見の本陣とした等の歴史的逸話で知られている

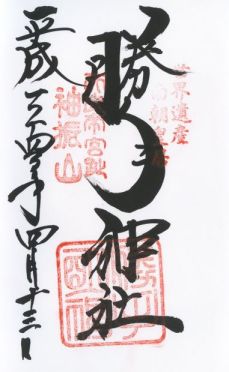

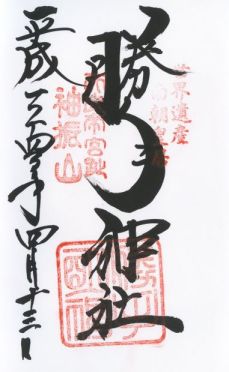

吉水神社と勝手神社の二社が一緒の社務所

もとは金峯山寺の格式高い僧坊でしたが、明治の神仏分離によって神社とる

金峯山寺の格式高い僧坊でしたが、明治のはじめ、後醍醐天皇、楠木正成、宗伸法印をまつる神社に改められた。 吉野へ潜行された後醍醐天皇を、吉野大衆の中でも特に力をもっていた住職、宗信法印がお迎えし、吉水院は一時行宮となる。 源義経が静御前や供のものと逃げのびてきたのも、太閤秀吉の花見の本陣となったのもここ。 当神社には南朝の古文書や武具、秀吉の花見に使われた楽器など、100点を超える宝物が残っている。 初期書院造りの傑作といわれる書院建築で、義経潜居の間、後醍醐天皇玉座の間、太閤秀吉花見の間がある。 うち、義経の間が室町時代様式で、他は桃山時代以降のもの。

義経が吉水院という僧坊にかくまって貰っていると知った、追手は、大声で「この寺に義経が隠れているであろう・・出てまいれ !」と外から叫んだ それを聞いた弁慶は、顔を真っ赤にして、そばにあった釘を2本抜き、表に出ると追手のど真ん中にあった岩に全身全霊の力をふりしぼり、 親指で釘をぶち込んだ・・・火事場の馬鹿力の弁慶の形相と怪力に追手は雲の子を散らすように逃げていったという」伝説がある。