「とげぬき地蔵尊のいわれ」

江戸小石川の田付又四郎という人の妻女は、日頃から地蔵尊を信仰しており、

男児を出産した後、重い病の床についていました。医者が手当ての甲斐もなく、

ついには「怨霊のたたり」とあきらめて死を覚悟するようになった。

田付氏は妻が以前から信仰していた地蔵尊にすがるしかないと、熱心に祈願を続けると、

ある日黒衣の僧侶が田付氏の枕元に立ち、「私の像を川に流しなさい」とのお告げ。

「あなたに印像を与えよう」と言われた。目覚めてみると、枕元に地蔵尊を刻んだ小さな木片がありました。

さっそくこれを印肉にしめして一万体の御影を作り、一心に祈りつつ、これを川に浮かべました。

妻女の夢に現われた死霊を袈裟をつけた僧が錫杖で突き出してしまい、

夫人の病気は日1日と回復し、以後夫人は無病になったといいます。

又 それから2年後、毛利家の女中が誤って針を呑み込んでしまいました。

針は腹までまわって医者も手のほどこしようがなかったが、田付氏のつくった地蔵尊の御影を

飲ませたところ、御影を貫いた針が吐き出された、ということです。

この「御影」が「とげぬき地蔵尊」の名前の由来となります。

洗い観音(聖観音菩薩様)

本堂横にある観音様は、自分の身体で治したいと思っている箇所をガーゼで拭いて

洗うと身体の調子がよくなるということで大変有名

肩をこすれば肩の調子が、おなかをこすればおなかの調子がよくなるとのこと

他、ご利益としては『無病息災』『健康招福』『心に刺さったトゲをぬく』などがあります

先代の観音様は後の厨子の中に安置

私も、おばさんの列に加わり、願いを込めて水をかけ、優しくぬぐって来ました・・・

御利益はあるでしょうか!!

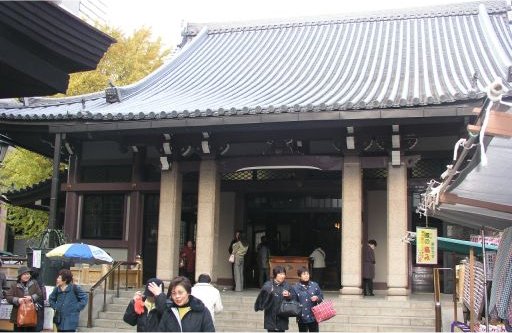

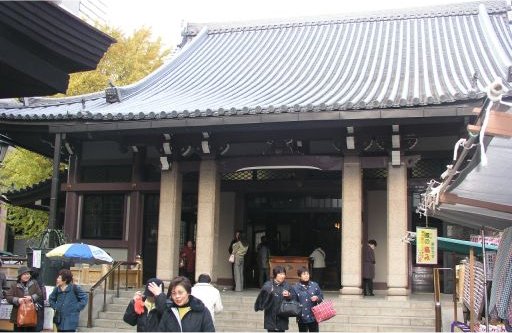

おばあちゃんの原宿、地蔵通りの賑わい。 一人で歩くおじさんにはどうも・・・!!

先代の観音様は後の厨子の中に安置

私も、おばさんの列に加わり、願いを込めて水をかけ、優しくぬぐって来ました・・・ 御利益はあるでしょうか!!

おばあちゃんの原宿、地蔵通りの賑わい。 一人で歩くおじさんにはどうも・・・!!